Bonjour!マコマコです。

今日のブログはボリュームありますよ ✍

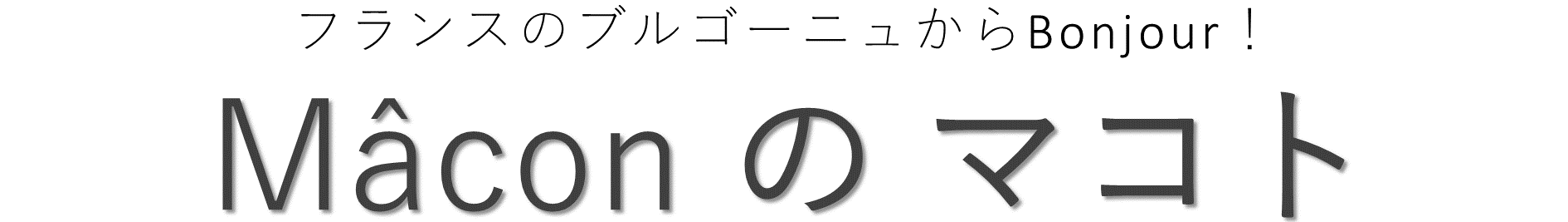

我が家から約5.5km、車でわずか10分の距離にありながら、ずっと行きたいと思っていた憧れのDomaine――

Céline & Laurent Tripoz(セリーヌ・エ・ローラン・トリポス)さんを、ついに訪問することができました!

Domaineのホームページは こちら

キレイなWebサイトは、娘さんが作成されているそうです。

きっかけは、私がワインの作業中に聴いているワインのPodcast 「ワインの輪」(公式サイト)。

なんと、2022年1月17日配信の第70回で、こちらのDomaineが紹介されていたのです。

今のところ、Maconnaisエリアでは唯一の紹介ワインです。

『ワインの輪』第70回で登場!

この回は「ワインな偉人伝」というコーナーがあり、ブルゴーニュ醸造の神様 Henri Jayer(アンリ・ジャイエ) 氏の紹介があります。

Jayer氏(1922年~2006年)は、戦後のブルゴーニュで活躍した伝説的醸造家。

黒ブドウピノ・ノワールの魅力を最大限に引き出すための低収量主義、除梗(ブドウの実だけにすること)、低温浸漬などを取り入れ、「ブルゴーニュワインの新時代を築いた人物」として知られています。Jayer氏の哲学は自然な栽培とテロワールの尊重にあり、現代の自然派やビオディナミの造り手にも大きな影響を与えました。

特にVosne-Romanée(ヴォーヌ・ロマネ)村のCros Parantoux(クロ・パラントゥー)という小区画を世界的に有名にしました。かの有名なRomanée-Conti(ロマネ・コンティ)の畑の隣に位置する約1.01ha(1ヘクタール強) の極小区画です。生産量は年間わずか数千本レベルで、その希少性が価格の高騰につながっています。そのワインは”超”がつくほど希少で、特に晩年に造られたボトルはオークションで、1985年ヴィンテージの6本セットが3,000万円以上で落札されたこともあるそうです (゚Д゚)wow

そんな偉人紹介のブルゴーニュワインの導入として登場したのが、Tripozさんの Mâcon-Loché Cuvée du Clocher 2019。

日本では京都市伏見区の ディオニー株式会社 がインポートしているそうです。

訪問のきっかけと、あたたかい歓迎

『ワインの輪』を聴いて以来、ずっと「行ってみたい!」と思っていた私。

フランス人の妻がDomaineに電話をしてくれました。対応してくださったのは奥さまの Célineさん。

「日本のPodcastで紹介されていたことがきっかけで…」と伝えると、なんと

「それなら夫のLaurentが戻る18時に来て!」 と歓迎のお言葉が!

約束の時間に到着すると、Laurentさんが門の前で、笑顔で出迎えてくださいました。

Domaineの入口。畑に出ていることが多い二人。

ドアには紐で大きな音を鳴らす鐘があったり、連絡先の電話番号が。こちらへワインを直接、買いに来る方が多いのでしょう。

そしてお二人そろって、木の温もりあふれる醸造所をご案内してくださいました。元々は家具職人で、そこから醸造家へ転身したLaurentさんらしい、細部まで美しい造りです。

当日の思いがけない出会い

この日の18時集合にはもう一つ理由がありました。

Mâcon近隣のDomaine Robert-Denogent と Doamine Lassarat et Fils で働く方々と一緒にワインを味わいました。

これでもかぁ!というほどワインをご紹介いただき、たくさん味わわせていただきました。

うううっ、今日は車の運転が。良心とのせめぎ合いです。

ワイナリー仲間同士の温かい交流に、私たちも混ぜてもらい、色々と情報交換ができました。

Laurentさんが、これも飲んでみてー と、次々に抜栓!

最後にはたくさんのワインが机に並んでいました。 Merci beaucoup 🙇

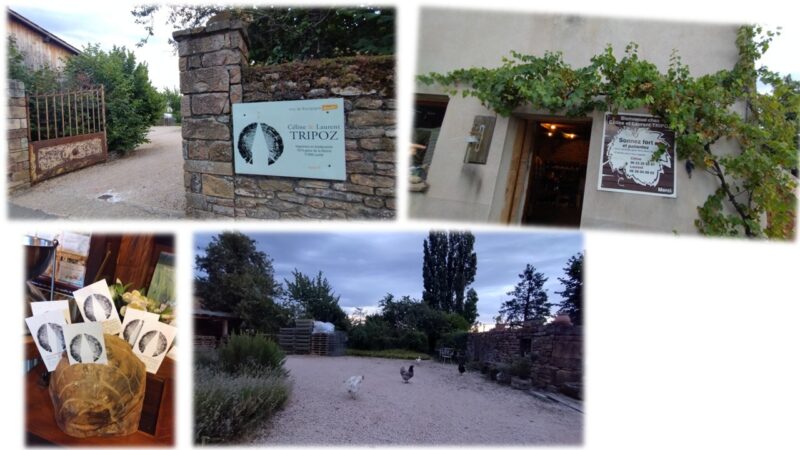

醸造所とスパークリング製法

醸造場所やワイン保管場所まで見せていただきました。

特に印象的だったのは、スパークリングワイン「Crémant(クレモン)」の製法。

シャンパーニュと同じ*瓶内二次発酵(Prise de mousse)に使う道具やその工程を特別に見せてくださいました。

*酵母が糖分を分解して炭酸ガスを生み、それがワインに溶け込み泡となる「泡の誕生の準備」のこと

新規就農したLaurentさんとCélineさん、ワインの貯蔵は別の場所にあり徒歩で移動します。

たくさん積まれたワインに「日本は地震が多いから、この保管の仕方は無理です」冗談で返します。

幻の2019年ヴィンテージとお土産

『ワインの輪』でご自身のワインが日本で紹介されていることを知らなかったTripoz さんご夫妻、 紹介されていたのはMâcon-Loché Cuvée du Clocher 2019 ですよと話すと、

Laurentさんは「もう販売していないんだけど」と言いつつも…

セラーの奥からその1本を取り出し、試飲させてくださったのです!

しかも残ったボトルはそのままプレゼント🎁としていただきました。

LaurentさんとCélineさんは、この地で生まれた幼馴染み。本当に素敵なご夫妻でした。

さらにさらに、オウム型(フランス語ではperroquet)の「Burgundy」と書かれた栓抜きまでお土産にいただきました。

たくさんのワインを試飲させてもらい、家に帰ったのは21時過ぎ、その後、魚料理とのペアリングを楽しみました!

厳しい2025年ヴィンテージ

話題は今年の厳しい現実にも及びました。

6月上旬、ブドウの結実期に続いた長雨の影響で、Mâcon一帯では ミルデュー(べと病)が深刻化。

農薬を散布すれば防げるも、使用に制限のある Bio農家では「昨年の半分収穫できれば良い方かも…」という声も。これは、私の働くDomaineでも同じ状況で、2025年は難しい年になりそうです。

21時頃でもこの明るさ、Tripozさんの畑は良く管理されていました。

予定では、8月25日~9月6日頃に今年のブドウを収穫するそうです(公式のサイト情報)。

難しい状況でも、自然と真摯に向き合い、最善を尽くす造り手の姿には本当に頭が下がります。

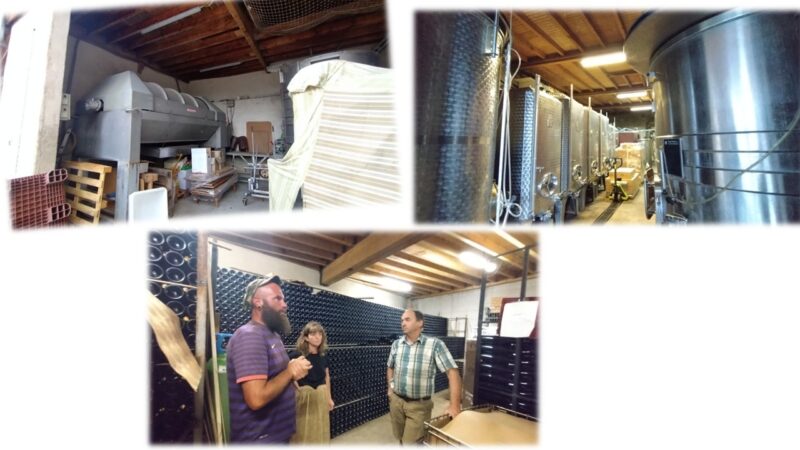

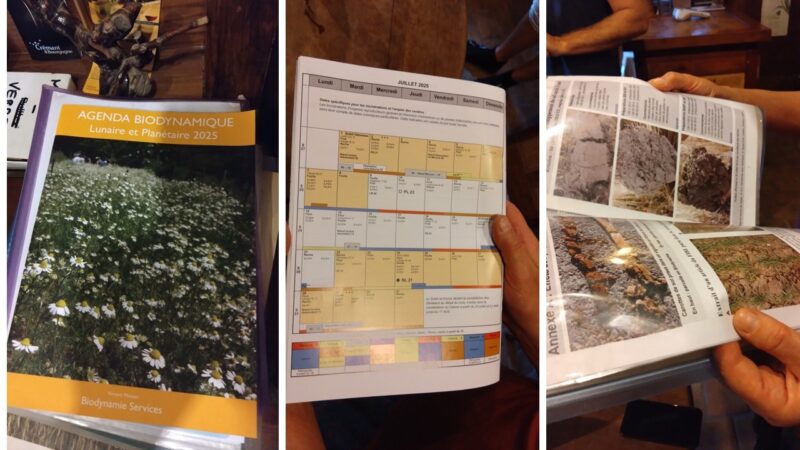

ビオディナミへのこだわり

最後に、こちらのDomaineの最大の特徴であるビオディナミについて触れます。

Tripozさんは1990年にDomaineをスタートし、2001年からビオディナミ農法へ転換されました。

Demeter(デメター)認証も取得されていて、化学肥料や合成農薬を一切使わず、土地・気候・天体のリズムと調和した栽培を行っています。

ビオディナミにはビオディナミカレンダーがあり、「果実の日」「根の日」「花の日」「葉の日」などに作業を分け、それぞれの作業に最も適したタイミングで畑仕事や醸造を行います。

Cluny近くの「Soin de la Terre」という教育団体で年1回のチェックを受け、単なる審査ではなく「どうすればもっとよくできるか」を相談する場として活用しているそうです。

Preparats(調剤)もそこで購入し、年2回ほど自ら仕込みに参加。「使うのはほんの一部だけど、学びが多い大切な時間」とCélineさんは語っていました。

ビオディナミについては次のページに詳しく書いています。

お時間のある方はどうぞ!

Tripozさんがビオディナミに取り組む理由は、「私たちの思いを一番表現できる農法がビオディナミだから」と仰っていました。

今回の訪問は、ただの「近所のワイナリー探訪」ではなく、日本のPodcastからつながったご縁が、現地の生産者にとっても喜びになるという特別な体験でした。

Céline & Laurent Tripozさん、本当にありがとうございました。

そして『ワインの輪』のMCしんちゃん、よしきさん、素敵なきっかけをありがとうございます。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

また次回もお楽しみに♬

À bientôt✋

マコマコ