Bonjour!マコマコです。

前回の記事 ぶどうの涙を目にしてから早くも1週間、徐々に大粒の涙が見られるようになりました。

剪定された枝の切り口からの樹液は「樹が水を吸い上げ、生命活動を活発化させている証なんだな」と、成長の始まりを感じ、自然からの春のサインでもあります。

ちょうどこの時期、 Domaine では、新しい苗木の植え付け作業が始まりました。

今回、植える小さな苗木が、やがて立派なブドウの樹に育ち、ワインブドウとして収穫できるまでには最低でも3年、いや5年はかかります。

今回は、ワインぶどうの苗木の定植についてご紹介します。

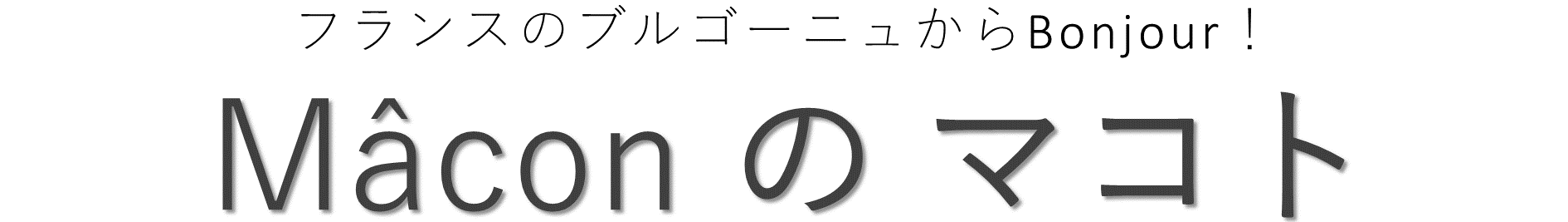

フィロキセラ:フランスワイン界を襲ったとんでもない危機

ワインの歴史と切っても切り離せないものはたくさんありますが、フィロキセラを挙げる方は多いでしょう。

19世紀後半、フランスのワイン産業は未曾有の危機に直面しました。その原因は「Phylloxera(フィロキセラ)」と呼ばれるブドウネアブラムシでした。フィロキセラはブドウの根に寄生し、樹を枯らしてしまう害虫です。この小さな昆虫がもたらした被害は甚大で、フランス全土のブドウ畑が壊滅的な打撃を受けました。

フィロキセラはもともと北アメリカに生息していましたが、19世紀に欧州に持ち込まれ、急速に拡散しました。当時のフランスでは、農家が原因を特定できず、さまざまな対策が試みられました。洪水で畑を水没させたり、薬品を散布したりしましたが、根本的な解決には至りませんでした。

その影響はワイン業界全体に及び、ワインの生産量が大幅に減少。高品質なフランスワインの供給が滞り、価格の高騰を引き起こしました。フィロキセラは単なる農業の問題ではなく、フランスの経済や文化にも深刻な影響を与えたのです。

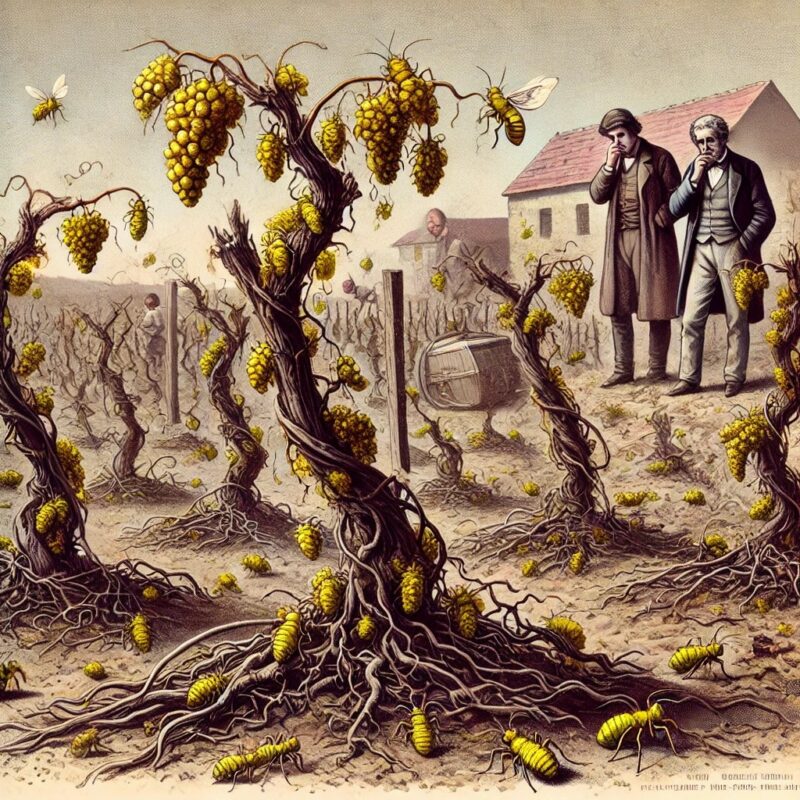

解決策として”接ぎ木”の技術

フィロキセラに対抗するために発見された画期的な方法が「接ぎ木」でした。これは、フィロキセラに耐性を持つアメリカ系のブドウの台木に、フランスの高品質な品種を接ぐという手法です。

当時、アメリカのブドウ品種はフィロキセラの被害を受けにくい特性を持っていました。そのため、フランスの伝統品種 Pinot noir(ピノ・ノワール)や Chardonnay(シャルドネなど)をアメリカの台木に接ぐことで、害虫の被害を防ぎつつ、ワインの品質を維持することができるようになったのです。

この方法は当初、伝統を重んじる生産者から反対されましたが、次第に効果が認められ、20世紀初頭にはフランス全土で一般的な手法となりました。現在では、ブルゴーニュを含むほぼすべてのワイン産地で接ぎ木が施された苗木が使われています。

ブルゴーニュでのブドウ苗木の取得と植え付け

ここ Charnay-lès-Mâcon のある Burgundy(ブルゴーニュ)で新しいブドウの苗木を手に入れるには、専門の苗木生産者から購入するのが一般的です。特に、Mâconから北に約85km Côte de Beaune(コート・ド・ボーヌ)近郊には質の高い苗木を供給する業者が多数存在します。

苗木の選定は、前述のフィロキセラ耐性だけでなく、土壌や気候に適した台木を選び、接ぐ品種(Mâconはほとんどが白ブドウ Chardonnay)を決定します。

購入プロセスは通常、前年に注文を行い、春先に苗木を受け取る形になります。苗木は一度に大量に植える場合もありますが、病気や老化した樹を置き換えるために少しずつ更新していくこともあります。

今年、植え付けを行う白ブドウ Chardonnay の苗。赤くコーディングされた部分が接ぎ木されているところ。

植え付けをしやすくするのと、根を丈夫にするため、植え付け前に根をカットします。

事前に目印を付けておいた場所にT字の棒のようなものを使って、えいやー、とぉー、と植え付けます!

植え付け前にはトラクターで一度、周りを耕耘(畑をたがやすこと)し、その後、土をほぐすと植えやすいです。

埋もれないよう、成長する先端を土の表面から5㎝ほど出します。

今後のトラクターでの耕耘作業に巻き込まれないよう、添え木をします。

マコマコが言い渡された主命は、苗木を植える場所に添え木を置き、ハンマーで打ち込んでいく作業です。その数、約300!どひゃー。

なぜ苗木を植えるのか?

ブドウ畑で苗木を植える理由は大きく2つあります。

まず、病害や気候変動の影響を受けた畑では、新しい苗木を導入することで畑の健全性を維持できます。特に近年の異常気象や世界的な気温の上昇に対応するため、より耐性のある品種や台木の選択が重要になっています。ワインの品質の向上のために、一部の区画を新たに植え替えることもあります。苗木の定植は、未来のワインづくりを支える大切な作業でもあります。

また、ブドウの樹には寿命があり、通常30年を超るとブドウの生産力が低下していきます。

よって、古い樹を更新するために、定期的に新しい苗木を植えることが必要になります。ワインブドウの樹齢は、管理の仕方や品種によって異なりますが、一般的には30〜50年の間が収穫量のピークとされますが、適切な手入れをすれば100年以上生き続けることもあります。

樹齢が高くなると、ブドウの収量は減少しますが、その分、果実の風味が凝縮され、より複雑で深みのあるワインが生まれると言われています。そのため、Burgundyのような伝統的なワイン銘醸地では、古樹を大切にする文化があります。

ちなみに、フランス語で「ブドウの古樹」を指す言葉は*Vieilles Vignes(ヴィエイユ・ヴィーニュ)*と言います。この表記は、ワインのラベルにもよく使われます。ただし、「Vieilles Vignes」の樹齢には明確な定義はなく、どのくらいの樹齢から「古樹」と呼ぶかは生産者の判断に委ねられていますが、一般的には30年以上の樹齢を指すことが多いようです。

春のBurgundy、ブドウの苗木の定植は、ただの農作業ではなく、何十年先の未来のワインづくりに向けた大切な第一歩です。

フィロキセラの危機を乗り越え、先人たちが培ってきた技術を受け継ぎながら、ワイン生産者は未来のために今日も畑を耕します。2025年の春に植えた苗木が、数十年後にどんなワインを生み出すのか ….. それを想像しながら土をかぶせる瞬間は、ワインづくりの中でも特に感慨深いものであります。

こうして、今年もBurgundyの春に、新たなワインづくりのストーリーが畑に刻まれたのでした。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

また次回をお楽しみに♬

追伸:街の中心に行くと桜が満開に咲いていました。ここCharnay-lès-Mâconの緯度(約46度)は札幌(約43度)と同じくらい。日本よりも開花が早くてビックリです。

À bientôt✋

📝マコマコ